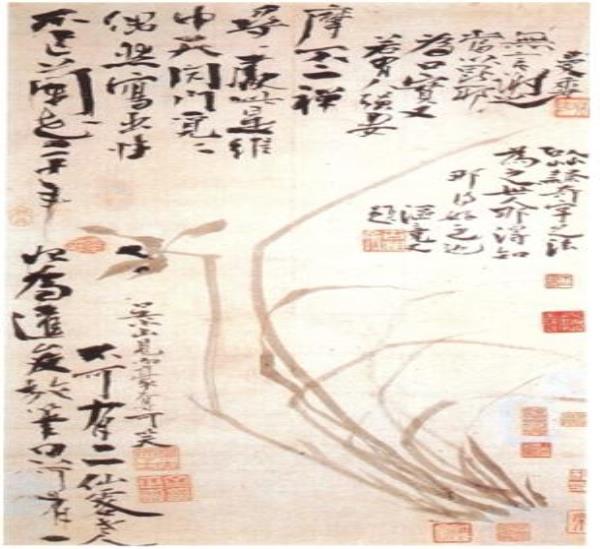

불이선란도(부작란도)

난초주위에 한 수의 제시(題詩)와 세 개의 발문(跋文)이 있다. 이 작품은 1853년경 추사 김정희(1786∼1856)가 과천에 거할 무렵 ‘달준’이라는 시동을 주기 위해 그린 그림이다.

한 수의 제시(題詩)와 세 개의 발문(跋文)은 왼쪽 위부터 시작한다. 상단 부분을 쓴 후 오른쪽 아래로 내려와서 작게 썼다. 이어 왼쪽 아래로 내려가서 다시 역행(逆行)으로 쓰다가 또 다시 안쪽의 그림 옆에 작게 추가로 썼다. 담묵의 난 줄기 하나하나 모양새가 다양하고, 길게 쭉 뻗은 꽃대, 그리고 그보다 유난히 짙으면서 크기와 굵기가 같은 것이 없고, 자유롭게 써내려 간 ‘제시’와 ‘제발’은 마치 다양한 소리가 울려 퍼지는 듯 음표를 그려놓은 느낌이다. ‘가는 듯 여린 듯 끊어질 듯 끊어지지 않는..., 그러면서도 강렬한..., 그 소리가 함께 들리지 않는가?’ 위쪽 첫째 제시와 이어 쓴 발문은 다음과 같다.

난을 그리지 않은 지 20년 부작란화이십년(不作蘭花二十年)

우연히 본성의 참모습이 드러났네. 우연사출성중천(偶然寫出性中天)

문 닫고 찾으며 또 찾은 곳 폐문멱멱심심처(閉門覓覓尋尋處)

이것이 유마의 불이선일세 차시유마불이선(此是維摩不二禪)

어떤 사람이 그 이유를 설명하라고 강요한다면, 또한 비야리성에 살던 유마거사(維摩居士)의 말없는 대답으로 응하겠다. 만향(曼香)쓰다.(若有人强要爲口實, 又當以毘耶無言謝之, 曼香.)

이 제시의 ‘성중천(性中天,본성의 참모습)’의 천은 단지 하늘을 지칭하는 것이 아니다. 성리학에서 우주에는 대자연의 원리인 理가 있고, 사람이 태어나면서 받은 理를 性이라 한다. 따라서 우리가 타고난 性은 애초에 理와 같은 것이다. 결국 천은 ‘스스로 그러한 세계’를 뜻한다. 또한 ‘불이선’이란 <유마경> ‘불이법문품’에 나오는 이야기로 모든 보살이 선의 경지를 설명하는데, 유마는 아무 말도 하지 않았다 이에 모든 보살이 유마의 태도를 보고는 감탄한다. 말과 글로서 설명할 수 없는 것이 진정한 선(禪)임을 깨달은 것이다.

추사는 뜻밖에도 난을 그리던 중 자신도 몰랐던 참 나가 드러난 것이다. 참 기쁘지 아니한가! 그의 생애 말년에 드디어 이룬 것이다. 자연 그대로 나의 드러남이 어찌 아름답지 않을 수 있을까! 대 자연의 일부인 나는 다시 대자연과 연결된 큰 나를 경험한다. 이 가슴 벅참은 단순한 자화자찬이 아니다. 추사는 난을 칠 때 스스로의 마음을 속이지 않는 것에서 시작해야 한다고 했다. 명문가에서 태어났지만 유년시절부터 순탄치 않은 삶을 살았던 추사! 특히 장년기 이후에는 세도다툼에 휘말려 제주에서 약 9년, 66세 무렵 함경도 북청에서 약 1년, 유배생활을 했다. 그의 글씨와 그림은 이러한 생의 굴곡을 반영하며, 과천시절 이후 더욱 달라졌다. 예술적 형식은 삶의 시기별로 크게 달랐지만, 한 겹 한 겹 스스로 자각하지 못했던 허울을 벗어내고, 자연스러운 자신의 본질을 화폭에 드러낸 것이다.

‘가을바람이 분다. 울긋불긋 온 산이 물들고, 바람 한줌 가벼이 날린다. 우수수 낙엽이 제 각기 떨어져 바닥에 앉는다. 어느 것 하나도 똑같은 모양으로 있지 않다. 그 짜임이 얼마나 아름다운가?’ 자연은 스스로 있어야 할 가장 아름다운 자리를 찾아낸다.

그림 그리는 일이 업이다. 그림 가르치는 일이 업이다. 참 긴 세월 밥 먹고 일어나면 하는 일이다. 그림을 통해 나를 스쳐간 많은 인연들에게 말하고 싶다. ‘어떻게 그릴까!’ 생각에 묶이지 말고, 자연스럽게 점을 찍고, 선을 그리고 면을 만들며 자신을 믿어보세요. 당신자체가 그냥 아름답습니다. 조금씩 다르고 때론 변해가겠지만 진솔한 자신과 만나게 될 것입니다.

이 작품의 경지를 흠모한다.

이세훈 / (전)한국미술협회 충북지회장