‘파이(Pi)’는 인도 폰디체리에 사는 소년 ‘피신 몰리토 파텔’의 닉네임이다. 수영장 명칭을 따온 별난 이름 덕에 피(pee:오줌) 혹은 피싱(pissing 오줌 싸다)이라 불리며 놀림을 당하곤 하자, 자신을 위한 보호책으로 스스로 만들어낸 별명이 바로 ‘파이’였다. 그는 본명을 대신할 별명을 사람들에게 각인시키고자 원주율의 소수점 백만 자리를 몽땅 외워버릴 만큼 집념이 강한 아이였고, 크리슈나, 예수, 알라 등 많은 신들을 섬기며 종교적 믿음에 대한 태도와 의견 또한 남다른 아이였다.

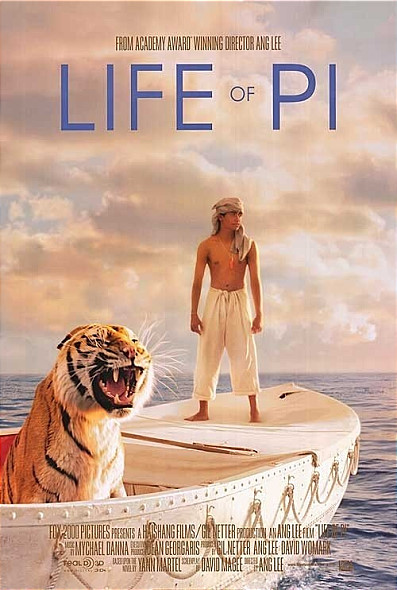

그의 가족들이 동물들을 동반하고 항해 길에 오른 어느 날, 마리아나 해구를 지날 무렵 예상치 못한 폭풍우로 인해 배가 침몰하고 만다. ‘파이’는 가족들과 뿔뿔이 흩어진 채 부상당한 얼룩말, 하이에나, 오랑우탄과 함께 구명보트에 몸을 싣고 태평양 한복판을 정처 없이 떠도는 신세가 된다. 거친 파도 위에서 굶주린 하이에나의 공격을 저지하기도 힘겨운데, 보트 아랫부분에 몸을 숨기고 있던 벵갈 호랑이 ‘리처드 파커’의 갑작스런 출현으로 인해 좁은 공간 위에서는 초절정의 긴박감이 감돌기 시작한다.

이 영화는 소재거리를 찾아다니던 한 작가가 캐나다에 거주하고 있는 ‘파이’의 집을 방문하면서 전개된다. 중년의 나이에 접어든 그는 과거를 회상하며 아버지가 운영하던 동물원에서의 추억, 닉네임을 만들게 된 경위, 아버지의 가르침과 순수했던 첫사랑의 기억들을 담담하게 들려준다. 무엇보다도 특별한 관심을 끄는 대목은 그가 침몰한 화물선에서 살아남은 유일한 생존자란 사실이다. 사납기로 유명한 벵갈 호랑이와 함께 비좁은 보트 안에서 공존하며, 생존을 위해 사투를 벌인 227일간의 모험담은 누가 들어봐도 그저 놀랍고 감탄스러울 뿐이다.

‘파이’는 구명보트에서 발견된 생존 지침서를 참고하여 ‘파커’와 분리가 가능한 개인공간을 만든다. 낚시를 하고, 식수를 확보하고, ‘파커’를 상대로 영역 확보를 위한 기 싸움을 벌이며, 벗어날 수 없는 극한 상황 속에서 서서히 적응해 나간다. 매순간 삶과 죽음, 희망과 절망, 이성과 본능, 환상과 현실의 교차점에 서서 오로지 생존을 위해 판단하고 선택해야 하는 상황은 끝없는 긴장의 연속이다. 외롭고 두려웠던 여정의 막을 내리던 순간까지, 방어하고, 길들이고, 의지해야했던 대상 ‘파커’는 그를 견딜 수 있게 했던 든든한 버팀목이었고, 유년시절 이성적인 사고력을 심어주었던 아버지의 가르침은 절망 끝에서도 삶에 대한 집념과 희망의 끈을 놓지 않게 해준 원동력이 되었다.

영화는 후반부에 이르러 또 다른 관점에서 새롭게 각색된 이야기를 들려준다. 침몰 사건의 원인을 조사하기 위해 파견 나온 보험회사 조사팀은 동물들이 등장하는 이야기의 신빙성 여부를 문제 삼으며 보고서에 어울릴만한 합당한 이야기를 요구한다. ‘파이’는 그들 앞에서 진솔한 고백을 하기에 이르렀고, 지금껏 이야기를 경청하던 관객들은 잔인하고 처참했을 현실을 깨달으며 뜻밖의 반전을 경험하게 된다.

“두 가지 스토리를 들려드렸는데 어떤 게 맘에 드세요?......이젠 당신에게 달렸죠. 이제부턴 당신의 이야기니까요.”

‘파이’의 대사처럼, 믿음과 선택은 받아들이는 자의 몫이다. 감독은 은유적인 이미지 안에 포장된 한 소년의 트라우마를 삶과 믿음에 대한 심오한 메시지로 그려내고 있다. 영화가 바라보는 관점에 따라 다양한 해석이 가능하듯이, 삶을 대하는 태도에 따라 우리들의 삶도 다르게 비춰지지 않을까 싶다.

이종희/프리랜서