늦은 저녁은 야식의 유혹을 끊기 어려운 시간이다. 배달전화를 누르려다 가족들 없이 혼자만 맛있는 음식을 먹는 것 같아 마음을 접는다.

때 되면 차려지는 식사와 식탁 위에 수북하게 군것질거리가 놓여있던 고향집, 가족들과 지낼 때 보다 혼자 지내는 날들이 많기에 자주 허기가 찾아온다. 함께 식사를 한다는 것이 얼마나 소중한 일인지, 정성껏 요리를 하고 음식을 먹고 이야기를 나누는 것은 밥을 먹는 것보다 더 소중한 가치일 수 있다. 그런 의미에서 진정한 허기란 단순한 ‘배고픔’이 아니라 ‘관계의 부재’에서 오는 허기를 말하는 것인지도.

혼자 해결해야하는 저녁도 문제지만 점심의 상황도 다를 바 없다. 직장 근처의 식당이 만족스럽지 못한 탓이다. 저렴한 가격에 푸짐하게 먹을 수 있는 식당이 없어 매일 메뉴를 고르는 게 일이다. 내가 가고 싶은 식당이 없다면 스스로 차려 먹는 것도 좋은 방법이 아닐까. 고심 끝에 마음이 맞는 동료들과 일주일에 서너 번‘도시락’을 싸기로 한다. 매일 싸올 수는 없지만 좁은 식당을 벗어나 어디든 자리를 깔고 앉으면 그곳이 곧 나만의 식당이다.

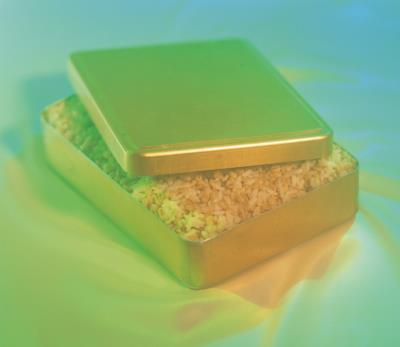

마음먹은 김에 퇴근길에 청주 사창시장에 들른다. 시장 모퉁이에 여러 가지 잡화를 파는 가게에 모양과 크기와 기능이 각양각색인 도시락이 진열 돼있다. 그 중에서도 아담한 보온도시락이 눈에 띈다.

예전에는 크고 비싸게 느껴졌던 보온도시락이 이렇게 작았나 싶을 정도로 가볍다. 귀했던 보온도시락이 지금은 돈만 있으면 누구나 살 수 있는 흔한 물건이 돼버렸다.

급식이 대중화되며 도시락은 설 자리를 잃었다. 도시락을 준비하는 부모님들의 수고는 줄어들었다. 반찬으로 나뉜 계급화도 사라진 것은 환영할만하지만 어떤 반찬이 들어있는지 기대하며 열었던 나만의 도시락이라는 것은 우리 아이들은 느끼지 못할 감정이다.

집에 돌아와 작은 냄비에 쌀을 넣는다. 시계방향으로 쌀을 행구니 쌀뜨물이 올라온다. 하수구로 하얀 쌀뜨물을 버리기가 아까워 일부는 화분에 주고 남은 일부는 세안을 위해 세숫대야에 붓는다. 한 손이 푹 담길 만큼 물을 붓고 가스 불에 밥을 올리면 금세 물이 끓고 쌀알들이 춤을 춘다.

서투른 솜씨로 요리를 하면서 인생을 엿본다. 셀 수 없는 칼질과 불 앞에서 버틴 누군가의 시간이 있었기에 우리는 맛있게 식사를 할 수 있었고 지금껏 존재할 수 있었다. 세상 모든 음식은 그렇게 기적과 감동의 과정으로 태어나 우리의 생명에 불을 지핀다. 작은 도시락을 준비하며 수많은 끼니를 책임져준 가족과 이름 모를 요리사들에게 감사함을 느낀다. 작은 보온밥통처럼 온기를 전달할 수 있는 사람이 되길 꿈꾼다.

이 기 수 / 충북SNS서포터즈